Landwirtschaft

Wirtschaft

Die Bevölkerung Breitenbachs ernährte sich in den vergangenen Jahrhunderten von der Landwirtschaft und Waldarbeit und fristete zwar ein geregeltes, aber doch äußerst karges Dasein. Die Frondienste der Leute von „Breytinbach“ reichten vom Fronen mit Handdiensten, mit Pferd oder Ochsen bis hin zu hohen Pflichtabgaben von den knappen Ernten.Im Lager-, Stück- und Steuerbuch der Dorfschaft Breitenbach von 1769 ist folgendes zu lesen:„ § 14 Hude und Weyde GerechtigkeitDie hiesige Gemeinde hat die Hude und Weyde Gerechtigkeit in ihrer gesamten Terminey privative auser in dem wüsten Breitenbach, worinn Mittell- und Springstille die KoppelHude haben; Dahingegen hat diese Gemeinde die Gerechtigkeit in dem herrschaftlichen Walde Forstlehen genannt so weit solche nicht in Heegn geschlagen, alleinig zu hüten; In dem privat Gehöltze das Reinhards Roth genannt aber haben die Gemeinde Näher und Mittellstille mit dem hiesigen Rind und Schaaf-Vieh die KoppellHude; Wobey jedoch zu erinneren nöthig, daß die Hude dahier, ohngeachtet der in hiesiger Fluhr befindliche vielen Wiesen, wovon jedoch die besten Ausmärkern zuständig sehr schlecht und das Vieh Morgens und Abends auf denen Ställen gefüttert werden muß. Die Anzahl des Viehes belaufet sich dermahlen auf 20 Ochsen, 14 Kühe, 24 Schaafe.

§ 15 Schäferey GerechtigkeitDie hiesige Gemeinde ist vom hochfürstlichen Hauße Heßen Cassell mit einer Schäferey Gerechtigkeit auf 250 Stück gnädigst belehnet. Weilen aber die Hude und Weyde alhier schlecht auch das Winterfutter fehlet, so können die Einwohner auch nicht mehr Schaafe halten, als wie §o antecedente gemeldet, würklich unterhalten. Da aber doch in Ermangelung der Dünge der Schafläger ohnunganglich nöthig ist und 250 Stück dazu ohnungänglich erforderlich so nehme die Einwohner von Frühjahr an bis in den Herbst von denen angrenzenden ausländischen Orten 150 Stück in ihrem Pfirch, wovon dann ein jederbegütherter nach proportion seines besitzenden Erb-Antheils kaum 6 höchstens 8 Nachte im ganzen Jahre den Schafläger erhält;Von dieser Schäferey Gerechtigkeit muß dieser Ort 5 Schwehre oder 4 Kopfstück Gulden, welche auf die 8 Erbe repartiret werden zur Schmalkalder Rentherey jährlich entrichten, darneben auch den Schäfer und deßen Wohnung gehörig unterhalten.§ 21 Situation des FeldesEs liegt die zu diesem Dorfe gehörige Feldmark außer dem geringen District im wüsten Breitenbach, in Entgegensetzung des Dorfs durchgehends an und auf Bergen, jedoch ist das nach Mittelstille zu auf der Höhe gelegene Feld an sich selbsten ziemlich eben, so daß wohl 1/3 der gesamten Landerey vor gleich zu rechnen stehet. Die Situation des Feldes ist sonsten ziemlich sommerisch, so daß der Schnee ehender, als in Crumbach und Volckers p. weggehet.

Qualitas intrinsecaDer Grund und Boden des Landes bestehet durchgehends aus weißem Sand und Haßell-Erde und an einigen Orten ist selbiger mit Leimen meliret, die an und auf Bergen gelegene mit rothem Kieß vermischete Stücke aber müßen hier von ausgenommen werden, indem selbige sehr kalt und naß, auch durch den Schaafläger durchaus fruchtbar gemacht werden müßen, ansonsten sie wenig nutzen und statt Frucht, Trespen und sonstiges Unkraut bringen würden.Die Wiesen hingegen sind mehrentheils schlecht und ohngeachtet der §o 1mo beschriebene Bach dadurch flieset und selbige damit gewäßert werden können, so hilft doch die Wäßerung, da das Waßer sehr hart und keine Fettigkeit mit sich führet so wenig, daß auf einigen oft kein Grummet zu machen stehet, mithin da vorbesagtermasen die besten im wüsten Breitenbach unterm Dorf von Forensibus benutzet werden, so mangelt es öfters alhier an nöthiger Fütterung.§ 23 Korn AussaatWegen der kalten Natur des Landes ist die Aussaat hierselbsten insgemein stark und muß der Acker im Wintherfeld mit 3 Maas oder 6 Caßeler Metzen, im Sommerfeld aber mit 2 1/2 Maas oder 5 Caßeler Metzen besäet werden.§ 24 Korn Erndte und GewichtIn mittelmäsigen Jahren wieder schlechten Qualitat des Landes halber, nach Ausweiß des Ertrags Protocolls geerndet und zwar wann der Acker geruhet hat von 1 Ar. in davon 1 Vrtl. Korn Pfund an Gewicht hält, wobey noch zu bemerken, daß das 1te Jahr auf die frische Dunge Treseney, das andere Jahr Gerste, das 3te Jahr Korn und Hafer, jedoch nur auf die beyden ersten Taxations Numern gesäet wird; Die Aecker in No 3 tragen nur 1 Jahr Korn und müßen als dann 3 auch 4 Jahr nacheinander wieder ruhen.§ 25 Gersten-Aussaat und ErndeGerste wird nur auf die besten Aecker und zwar auf jeden 2 1/2 Maas gesäet. Die Ernde derselben ist aus dem vorhergehenden §o ersichtlich.§ 26 Hafer-Aussaat und ErndeHafer wird außer denen ganz schlechten auf alle Aecker gesäet und zwar auf jeden ohne Unterschied 3 1/2 Maas und davon in Mitteljahren das im 24 §o ausgeworfene geerndet.“ [1]Zilcher erwähnt in seinem Buch von Breitenbach im Jahre 1832:“ Der Flächeninhalt der Feldflur nimmt eine halbe Quadratmeile ein. Sie enthält 541 Acker 5 ½ Ruthen Artland, 167 Acker 13 ½ Ruthen Wiesen und 485 7/8 Acker 15 Ruthen Güterwaldung oder Erbmassen. Der Boden besteht aus groben Sand und ist ziemlich fruchtbar. Die beträchtliche Viehzucht verschaft den Ortsbewohnern ansehnlichen Gewinn. Sie macht nebst dem Ackerbaue und der Waldung ihren Nahrungszweig aus.“[2][1] Duplicat Lager-Stück- und Steuer-Buch der Dorffschafft Breidenbach mit der Wüstung Reinhardsrode Amts Schmalkalden verfertiget Anno 1769 vom Scribent Stamm revidirt Scribent Dönch – Hessisches Staatsarchiv Marburg, Kataster I Breitenbach B2[2] Zilcher, F.P.:“Die Herrschaft Schmalkalden in topografischer und statistischer Hinsicht“, Band 5, Breitenbach im Jahr 1832

In Breitenbach gab es in den 1920er Jahren landwirtschaftliche Betriebe, die dem Haupterwerb dienten. Dazu gehörten die Bauern Krech, Schatt und Peter. Alle anderen betrieben die Landwirtschaft nur als Nebenerwerb.

Nach dem 2.Weltkrieg wurden Sollabgaben erhoben.

Alle Bauern mit über 1 ha Grundbesitz waren zur Abgabe von Soll verpflichtet (fast jedes Gehöft hat 3-5 ha, also waren fast alle abgabepflichtig).

Entsprechend der Hektargröße musste Fleisch, Milch, Getreide, Kartoffeln, Eier, Wolle an Staat abgeliefert werden. Wenn die Sollabgaben (für geringes Entgeld) noch nicht erfüllt waren, dann durfte auch kein Schwein geschlachtet werden. Zur Schlachtung brauchte man einen Schlachtschein.

.

In der Landwirtschaft wiederholen sich Jahr für Jahr die gleichen Arbeiten. Im Januar/Februar wird der Mist mit Schlitten auf die Wiesen gebracht. Dies konnten meist nur die Pferdebauern. Holz wurde gerückt.

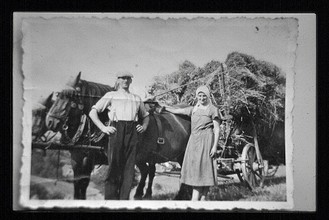

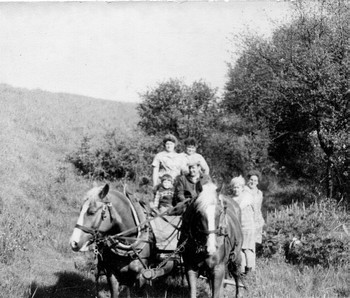

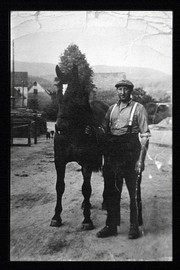

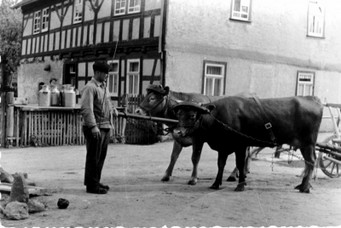

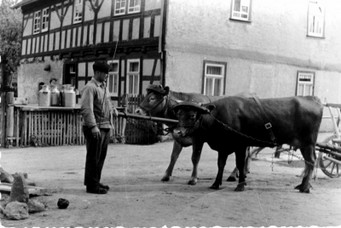

Erich Krech mit Gespann Kuhgespann mit Mähmaschine, geführt von

Elli Rossmann 1959 auf der Mühlwiese

Im März wird der Mist auf die Äcker untergeackert. Die Kartoffeln, die im Mai aufs Feld sollten, werden in Kisten getan oder großflächig ausgebreitet und zum Keimen an helle Orte gestellt. Das Sommergetreide wird ausgesät. April bis Mai werden die gekeimten Kartoffeln in die Erde gelegt. Kartoffeln und Rüben gehackt und angehäufelt wird im Mai.

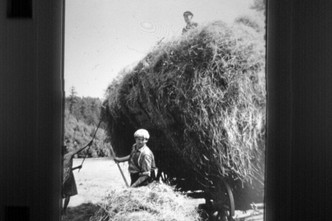

Im Juni ist Beginn der Heumahd. Früher wurden die Mahdschneisen von den Frauen per Hand mit Rechen auseinander geworfen und gleichmäßig auf die Wiese verteilt und gewendet. Bei guter Sonneneinstrahlung wurde das Heu am 3.Tag eingefahren. Mit der Heugabel wurde das Heu auf den Leiterwagen gegabelt. Es entstand ein stattliches Fuder. Zum Schluss wurde ein Heubaum gelegt, der das Fuder zusammenhält. Dieser wird an Vorderseite mit Ketten und an der Rückseite des Wagens mit Heuseil befestigt. Zu Hause wurde es auf dem Heuboden eingelagert.

Arthur Krech und Frau Hedwig

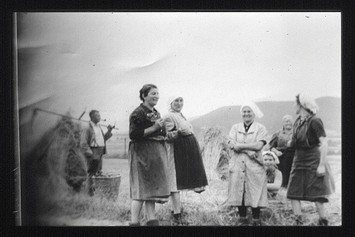

Erntepause 60erJahre ErikaSchatt,ErnaPeter, FriedaDietzel, Familie Otto Schatt

Erika Krech

Zwischen den Ernten wurde Waldstreu (Tannennadeln, Laub) geholt. Dies braucht man zum Einstreuen

fürs Vieh im Stall.

Im August wird das Korn geschnitten. Früher wurden vom geschnittenen Korn Seile geflochten, das Getreide zu Garben gebunden und zu Haufen aufgestellt. Beim Korn (Roggen) bestand ein Haufen aus 9 Garben, beim Hafer aus 5 Garben. Es wurde erst ein Kreuz gestellt, dann auf jede Ecke noch eine Garbe. Wenn das Getreide trocken war, fuhr man es ein und bewahrte es bis November in der Scheune auf.

Friedrich und Karoline Mohr 1940 Ernst Ritzmann (mit Sense), Erika Henkel, Erna Ritzmann,

Minna Döll,Kind Elli Ritzmann, Auguste Ritzmann, Gisela Ritzmann

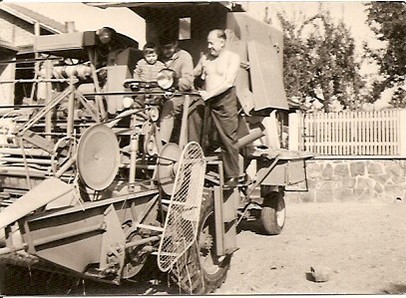

Vor dem 1. Weltkrieg wurde mit Dreschflegeln gedroschen. Dampfdreschmaschinen kamen seit den 20er Jahren bis in die 50er Jahre zum Einsatz. 1960 wurden Dreschmaschinen mit Elektromotor genutzt. Sie wurden von der VdgB (Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe) bereitgestellt, die für Breitenbach und Mittelstille genutzt wurden. Bei kleineren Bauern wurde das Getreide sofort nach dem Einfahren auf dem Dreschplatz gedroschen. Die größeren Bauern haben direkt auf ihrem Hof gedroschen. Viele Jahre war der Dreschmeister Louis Leyh aus Mittelstille, genannt der „Dresch Louis“. Karl Möller aus Breitenbach war der letzte hier tätige Dreschmeister. Das Korn wurde zu Hause zum Trocknen ausgeschüttet. Was von der Pflichtablieferung übrig blieb, wurde zum kleinen Teil für Brot- und Kuchenbacken in die Mittelstiller Mühlen zum Mahlen gebracht, der größere Teil wurde ans Vieh verfüttert. Es musste damit sparsam gewirtschaftet werden, damit es bis zur nächsten Ernte reichte. Ab Mitte der 60 er Jahre hielten die Mähdrescher Einzug.

Richard Reumschüssel auf Mähdrescher Erna Peter, llse Wilhelm, Frieda Dietzel, Erika Krech,Günther Schatt

Die abgeernteten Getreidefelder wurden zunächst flach gegrubbert und im Spätherbst tief gepflügt.

Hafer und Weizen wurde geschnitten. Der Hafer musste erst 14 Tage liegen bleiben, damit es dürre wurde.

Ernst Ritzmann, Lina Prox, Elli Rossmann, Helga Peter Armin Peter 1961 (Richtung Mittelstille)

Im Oktober ging es in die Kartoffelernte. Eine Person behackte 2 Furchen, die geernteten Kartoffeln wurden sofort nach Speise- und Futterkartoffeln sortiert. Sie wurden in Säcken auf Kuhgeschirr nach Hause gefahren und im Keller eingelagert.

Die Kleinbauern halfen sich gegenseitig, als Kartoffelschleudern in den 50 er Jahren zum Einsatz kamen und die schwere körperliche Kartoffelernte erleichterte.

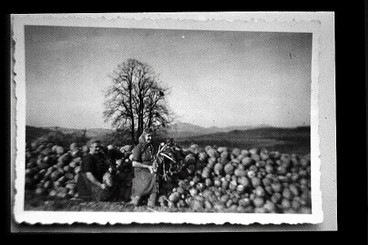

Ernst Schatt bei der Kartoffelernte in 1930er Jahre, Richtung Springstille

1951 gab es viele Kartoffelkäfer. Es wurde ein Kartoffelkäfersuchdienst organisiert.

Auf den abgeernteten, gepflügten Kartoffelacker wurde das Winterkorn ausgesät. Bei den Wildschweinplagen, z.B. 1952 wurde durch Treibjagden Schadensbegrenzung erzielt. Zur Sicherung der Ernte wurde 1954 ein Wachdienst eingerichtet. Verantwortlich war der Brandmeister Ero Kürschner.

Dann war die Futterrübenernte an der Reihe. Sie wurden in Keller oder in Mieten eingelagert. Nach dem 2.Weltkrieg wurden zur Eigenversorgung Zuckerrüben angebaut. Aus diesen wurde nach aufwendigen Verfahren (Bürsten der Knollen, Pressen in der Obstpresse) Sirup gekocht.

Wenn die Ernte eingebracht war, mussten auch die bei der Kartoffelernte benutzten Säcke gewaschen und eventuell gestopft werden.

In den Wintermonaten wurde von den Waldeigentümern Holz eingeschlagen. Das wertvolle Holz(Stammholz) wurde verkauft. Der Rest wurde als Brennholz an die Eigentümer je nach Waldanteil verteilt.

Am 04.04.1960 wurde die LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) vom Typ I gegründet. Sie hieß LPG „Friedlicher Aufbau“. Vorsitzender war Otto Peter. Es beteiligten sich 14 Bauern. Typ I bedeutete, dass das Ackerland bis auf 50 ar in die LPG eingebracht und gemeinschaftlich bewirtschaftete wurden. Die Wiesen bewirtschaftete jeder selbst weiter. Das Vieh blieb bei jedem zu Hause im eigenen Stall.

1961 stand Breitenbach 138 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche für die pflanzliche Produktion zur Verfügung.

Später vereinigten sich Mittelstille und Breitenbach zur LPG „Stille Grund“. Während der Getreideernte 1962 wurde je 1 Traktor mit Mähbinder von Ernst Schatt, von Arthur Krech und von der MTS eingesetzt. Die Ernte war in 5 Tagen eingebracht und jedes LPG Mitglied bekam Getreide entsprechend der eingebrachten Fläche.

Viele Jahre stand ein Gemeindebulle bei Armin Peter, bis dieser dann aus Kostengründen abgeschafft wurde

und die künstliche Besamung Einzug hielt („Rucksackbulle“).

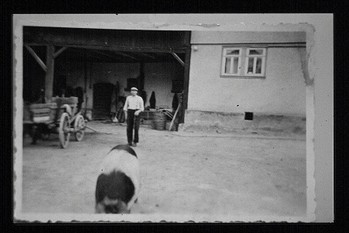

In den 50er bis in die 60 er Jahre wurde in Breitenbach erfolgreich Sattelschweinherdbuchtzucht betrieben. Der Zuchteber stand bei Otto Peter im Stall. Bei Landwirtschaftsausstellungen in Leipzig-Markkleeberg konnten 1956 und 1958 vordere Plätze belegt werden. Anfang der 70er Jahre hieß es: „Die Sattelschweine sind zu fett.“ Danach ging der Verkauf zurück.

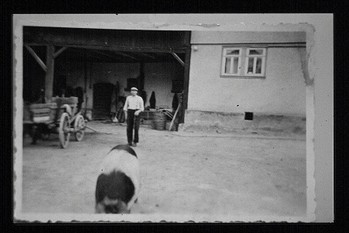

ein Sattelschwein auf Bauernhof Krech Milchsammelstelle an der Hauptstr. alt4

1960 wurde eine Massenkontrolle durchgeführt. Die Schweinställe wurden besichtigt. Man bemühte sich, die Ferkelsterblichkeit zu reduzieren. Die Stallräume für Zucht- und Masttiere wurden als „gut“ bezeichnet. Die volle Auslastung der Ställe war erreicht. Die Zuchtbetriebe sorgen für genügend Auslauf und Weidemöglichkeiten. Es sind Fallstangen, Ferkelbuchten und Infrarotlampen in den Ställen sowie eine gute Be- und Entlüftung vorhanden. 1969 gab es eine rückläufige Tendenz in der Landwirtschaft, da viele Betriebe aufhörten.1974 fand die Trennung in LPG Tier- und Pflanzenproduktion statt:

RAB Rinderaufzuchtbetrieb „Heinrich Rau“

KAP Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion

Im Winter wurde fast in jedem Haus geschlachtet und damit die Ernährungsgrundlage für das ganze Jahr geschaffen. Hier ist beim Wurstaufhängen Metzger Richard Reumschüssel und Walter Rothamel. Da es noch keine Gefriertruhen gab, musste alles eingeweckt werden.

Bis zur Wendezeit 1989/90 hatten noch ungefähr 10 Betriebe sich landwirtschaftlich betätigt. Im Jahre 2008 gibt es noch 2 landwirtschaftliche Betriebe, Holger Krech und Günter Schatt.